最近、このブログではクラフトネタをほとんど書いていません。

和紙人形を作ってからもだいぶ経ちました。

週末の休みにバイクに乗れなかったので、簡単に出来る折り紙をやっていました。

今回折ってみたのは、「連鶴」とか「つなぎ鶴」と呼ばれるもので古来の日本から有名な折り紙です。

一枚のつながっている折り紙を使って、一羽ではなく複数のツルがつながっているように折る折り方です。

まずは普通に折り鶴を折ってみます。

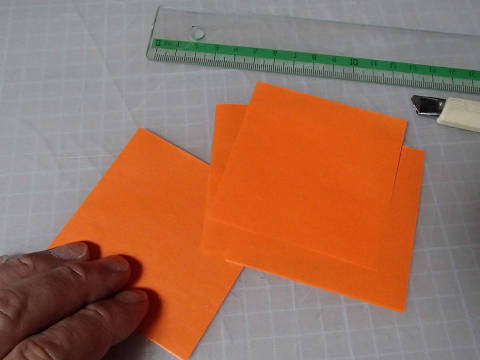

一般的な15cm四方の折り紙を四分の一にカットします。

使ったのは、無地のものと千代紙柄のものですが、和紙ではなく洋紙です。

コシがあるのはいいのですが、実は連鶴を折るには適していません。

その理由は後ほど書きます。

今回は単純な二連の連鶴を折りますので、その一羽と同じ大きさです。

首と尾羽の部分はあまり太くならないようにするために、折り返す部分を少な目にします。

最後に左右の羽を広げれば胴体も膨らんで完成です。

余談ですが、折り鶴の最後に胴体に息を吹き込むのは、「ひとがた」や「流し雛」と同じ思想で、ヒトの息から邪気を折折り鶴に送り込み、それを川に流す事で邪気を祓うという意味合いからです。

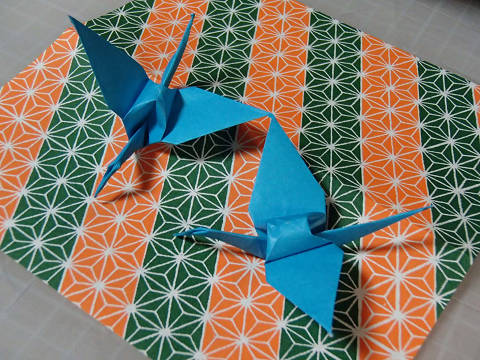

次に折ったのは二連の鶴です。

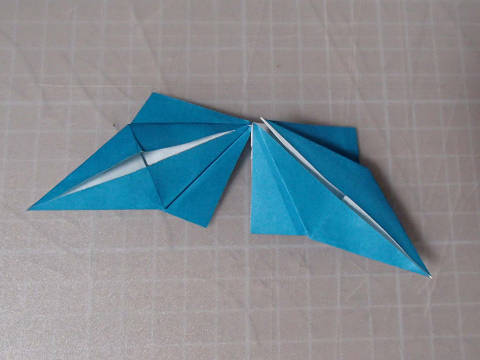

先ほどと同じ大きさの折り紙二枚分の一部を切り離さずに折り始めます。

こんな過程を経て、

完成したのは、つばさの端がつながった連鶴です。

次は、二か所をつないだまま折ります。

折っている途中で切れないように注意します。

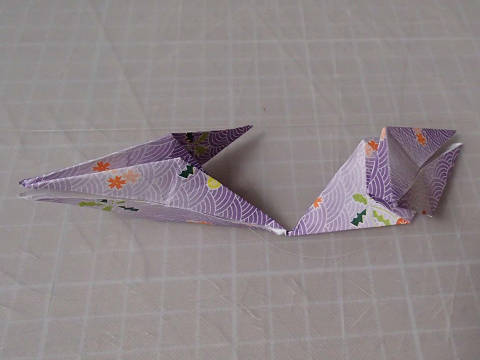

完成したのは口ばしどおしとつばさの端の二か所がつながった連鶴です。

大きさは手のひらに乗るサイズです。

最初に洋紙より和紙の方が連鶴に適していると書いたのは、紙の切れ易さの問題からです。

繊維が絡み合った和紙は、何度も折り目をつけていっても千切れにくのですが、洋紙だとその部分が弱くなってすぐに切れてしまいます。

二連のこのくらいのサイズなら洋紙でも問題無いのですが、さらに多くの四連、八連とか、上下がつながったような折り方をする場合には洋紙の折り紙では切れてしまいます。

また四連以上の場合には紙のサイズもこれより大きなものを使います。

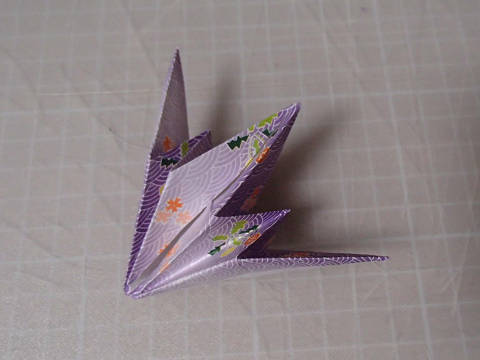

最後にちょっと変わった連鶴?を折ってみました。

先ほどとは折り目が違います。

こんな感じから、最後に出来上がったのは、

鶴の羽に飛びつくカエルです。

妻に見せたら、「鶴と言えば亀でしょ」と言われてしまいました。

なるほどそうですね。

でもカエルの折り方は覚えていても、亀ってどう折るんでしたっけ?

コメント