OSの導入時だけ、ディスプレィやマウス、キーボードを接続します。

今回のOSは自宅サーバー用としては商用のRed Hat Enterprise Linux と類似しているCentOSとし、バージョンは最新の6.3を導入します。

このマシンには光学ドライブ(DVDやCD-ROM)を接続していませんので、USBメモリからインストールします。

USBメモリだけでなく、SDカードなどでもメディアアダプターを使って同じ手順でインストール出来ます。

まずはCentOSのサイトからCentOSの最新版プログラムをダウンロードします。

このマシンを組み立てた2013年1月時点では、バージョン6.3が最新版でした。

※ CentOsの公式サイトです ↓

http://www.centos.org/

下の方にある

「Release Notes: CentOS

Download: i386 」 をクリックします。

ダウンロードしてくるサイトはどこでもいいのですが、日本のjpサイトをいくつか試して早い所を選びます。

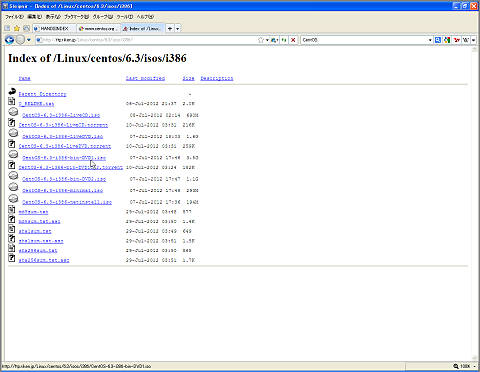

この画面になったらインストールしたいCentOSのタイプを選びます。

「LiveCD」はインストールしなくてもメモリやCDだけで起動出来るタイプ(インストールも出来ます)

「minimal」はサイズの小さい最小サイズでインストール出来るもの

今回はアプリもフルに入っている「CentOS-6.3-i386-bin-DVD1.iso」を選びました。

***DVD2.iso というのものありますが、フルバージョンでなく必要なソフトだけならDVD1.isoで足りました。

ダウンロードには光回線でも数十分掛かりました。

さて、次にこのデータを元に自宅サーバー機にCentOsをインストールします。

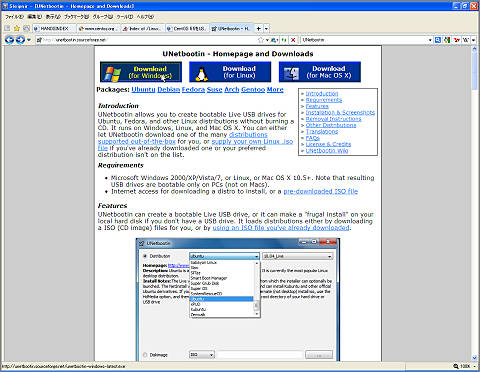

DVDやCDドライブを使わずに、USBメモリやSDカードからLinuxをインストールするには「UNetbootin」というフリーソフトを使います。

※ こちらのサイトからダウンロード出来ます ↓

http://unetbootin.sourceforge.net/

このソフトはCentOSだけでなく、FedoraやUbuntuなど多くのLinuxのインストールをする事が出来ます。

使うUSBメモリの容量は、「ダウンロードしたisoイメージファイルの二倍以上のもの」を用意します(←ココ、大事です)

例えば「CentOS-6.3-i386-bin-DVD1.iso」は3.5GBあるのでUSBメモリは8GB以上のものを使います。

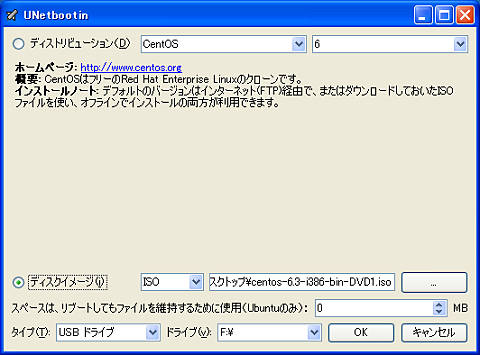

起動したら「ディストリビューション」を「CentOS」「6」を選び、「ディスクイメージ」は先ほどダウンロードしたisoイメージファイルを指定し、「タイプ」欄で保存するUSBメモリの「タイプ」「ドライブ」を指定します。

あとは「OK」をクリックすれば、isoファイルが展開してUSBメモリに保存されます。

全部の保存が終了したら「再起動」が表示されますが、無視して作業を続けます。

「今展開したUSBメモリの中に、展開する前の「CentOS-6.3-i386-bin-DVD1.iso」をそのまま保存します」

なぜ展開したファイルを保存してあるのに、同じ展開前のisoファイルも入れるのか?、それは「そうしないとインストール作業が出来ない」からです。

実際に私も何度もつまずきましたが、CentOSのインストール作業の後半で「インストール作業に必要なファイル#1が見つかりませんでした」のような表示が出て途中で終了せざるを得なくなりました。

これを回避するために、展開前の「CentOS-6.3-i386-bin-DVD1.iso」もUSBメモリーにコピーします。

その為に、上で書いたように二倍の容量が必要だったのです。

インストールの途中で、一緒にインストールするソフトを選ぶ画面になります。

必要最低限の「Minimum」でやって後から必要なソフトを追加してもいいのですが、初回起動直後から操作しやすいGUI画面での作業をしたいので「DeskTop」あるいは「Minimum DeskTop」を選んでおきます。

個々のチェックリストを開いて、必要のない印刷系やOfficeソフトなどは入れないようにします。

この段階でもサーバー用途としてのソフトも選べますが、これも後から必要に応じて最小限で入れればいいのでここではチェックを外したままにします。

インストールは30分弱ほどで終了します。

一旦、USBメモリーを外して再起動して、初回の設定を行います。

ここでrootではない一般ユーザーの登録などを行います。

CentOSのインストールが終了したら、いよいよサーバー機として必要なソフトを入れて構築していきます。

私の場合は、

・FTP ・・・ メインマシンからバックアップしてあったサーバー用ソフトや、過去のブログ記事用の写真を復元するのに使います。

・SSH ・・・ メインマシンや外出先のAndoridスマホやタブレットから操作するのに使います。

・Web ・・・ ブログや自宅監視用ライブカメラに使います。

という順番でいれていきました。

その後で、いよいよブログソフトとして今回新たに手をつける「WordPress」を入れました。

・WordPress

次は、メールソフトを入れてブログコメントの確認などを行います。

・Postfix

最後は、サーバー機にUSBカメラを接続してライブカメラを構築します。

・fswebcam

コメント

DONさんへ、

出張中でしたので、返事が遅れました。

確かにみんな英語というか、暗号のような記号ですね。

昔のDOSもそうでしたが、

Linuxも完全日本語化って出来るんでしょうか。

あったら便利。。。かな?

全部英語ですね(^_^;)

そういえば我が家も英語だったけど、日本語版に変えてもらったような気が!